-

Emma, je me souviens de ta bouche et de la mienne qui te veut toute entière. Et qu’il fallait égratigner tes courbes, te boire et tout finir pour te faire flancher. Je me souviens de tout. Je grelotte dans tes bras lorsque la nuit tu traverses les murs de pierres pour me rejoindre dans ce grand lit froid. Tu es mon fantôme. Je t’attends chaque nuit. Je n’oublie pas.

Je ne t’ai pas écrit depuis que je vis chez Samuel mais ça n’est pas trahir, ça n’est pas faire ma pute. Non.

C’est vouloir te rejoindre. Au pied de la montagne et du clocher, dans l’ancien presbytère, là où vit Sam. Là où les morts rendent visite aux vivants.

Je ne suis pas folle Emma. Tu me guides. Tu m’as appelée, je t’ai retrouvée. Je te devine la nuit au-dessus de moi, tu m’observes. Les planchers grincent, c’est toi.

Désormais tout et plus rien ne m’échappe.

J’ai fait ma valise, j’y ai foutu mes soupirs, mes morts, des vents contraires, et nos murmures.

Samuel, ça l’emmerdait que je vienne bouleverser son royaume et foutre un coup de pied à travers ses trucs de faire semblant. Mais qui croyait-il convaincre avec sa fausse vie bien organisée ?

Il ment. Il s’en veut, tourne en rond, grince des dents.

On crève tous.

Seuls.

A pourrir au bord des tombes, à suer nos peurs nocturnes dans les draps glacés, au pied du clocher, ancien presbytère.

Murs épais. Murs de pierres.

Murs que ton corps vaporeux traverse sans peine avant de venir s’allonger contre moi et griffer ma peau glacée dans l’aube.

Je sais que la bouche de Sam est fiévreuse, je sais qu’il brûle en permanence. Autour de lui tout explose, toujours.

Le contraire de toi.

Je connais sa violence, le vide qui le terrifie, je sais pourquoi sa voix tremble.

Il persiste, j’abandonne.

Moi j’arrête. J’arrête le deuil Emma, j’arrête d’aller voir ce con de psychologue, de chercher des réponses, de marcher en pas chassés, j’arrête. C’est fini.

T’es ma femme.

Ma femme morte.

J’ai compris que t’es partie mais que tu restes. Voilà ça suffit. C’est assez pour vivre.

Je sais que le corps de Sam est plus large que le tien, j’aime sa peau au contact. Aussi blanche et lactée que la tienne est poudrée de particules cuivrée. Son air triste et mélancolique face à ton aura de fille légère et amusée. Je suis prise dans cette cage, ce paradoxe de vous deux, je n’essaie pas d’en sortir, je reste pleine de lui et de toi, de vos forces denses. Je suis saturée de vous deux, je vous transpire. Je suis prise dans vos lignes, l’hameçon à ma lèvre, qui saigne.

A travers la fenêtre, le clocher se tort parfois à l’aube, la brume en rayonne autour de lui. Le choix est facile alors Emma et tout mon corps vacille contre toi. Je gronde. Tes yeux fixes, ta bouche figée qui sourit, ton reflet trouble. Aucun souffle. Un filet de sang sur ta tempe, comme un ruisseau improbable glisse en carmin. Je geins contre toi, je cherche l’odeur de tes seins, de ton ventre.

Au pied du clocher, les forces sont toutes là. Ma salive a le goût du chaos et je mords l’oreiller. Je veux mes morts Emma. Je te veux toi. Je veux mon père aussi, mes petits vieux, et puis Bowie et Hemingway. Tous mes morts, je les veux.

Etendue sur leurs pierres froides, balbutiant des prières, caressant leurs phalanges sortis de terre. J’attends mes morts. J’attends de faire le voyage, rejoindre les entrailles de la terre.

Mais Samuel a le corps large, et des mains de peintres. Il fait tout cramer de trop gueuler, de trop chialer, de trop y croire, de vouloir me garder de l’autre côté, celui des vivants. Il attise le feu à l’intérieur, ça crépite, ça part en étincelles.

Il n’a rien d’un ange, plutôt une âme fauve, larguée, folle de liberté. Plutôt une bête sauvage prise au piège, suppliant la solitude, l’œil vif parfois, hagard souvent. Samuel comme mon double, mon reflet dans l’eau du puits alors que toi tu es mon appendice, celle qui m’offrait d’être complète, singulière, unique.

Samuel qui se cogne comme un papillon de nuit effrayé contre mes parois lorsque tu étais mon aigle royal.

L’un contre l’autre, lui & moi, on s’écrase. On saigne.

Et si je traverse à demi-nue son atelier, caresse la toile sur le chevalet et laisse volontairement l’empreinte de mes doigts dans les couleurs d’huile encore humide, qu’importe.

Au pied du clocher, mes morts. Je ne détourne pas le regard. Je les cherche. Je sors la nuit dans le froid. Mes dents claquent, je te vois, te suis, gratte mes ongles à la porte de l’église, cogne mes phalanges contre le mur (parfois jusqu’à entendre le craquement de mes doigts). Je lèche les ombres de toi sur la pierre, je veux les avaler. M’en nourrir.

Et si Samuel m’oblige à rentrer près du feu parce qu’il m’a entendue hurler dans la neige, s’il me force à boire de l’alcool fort, s’il me fout sous la douche chaude pour que mes dents cessent de claquer, qu’importe.

Si terrifié il plaque mon corps contre le carrelage humide, enfonce sa langue dans ma bouche, vire son pull, déboutonne son jean, et que nos deux corps s’encastrent l’un dans l’autre au-dessus du lavabo avant qu’il n’explose dans mon ventre griffé qu’importe.

C’est pouvoir se perdre encore. Jouer à vivre.

S’abîmer sans noyade. Contenir nos peines.

Je ne fais pas la pute Emma, je lui parle de toi. C’est vrai, on peut dire que je l’aime depuis toujours mais pas comme toi. Je l’aime à ma manière, celle qui le blesse. Qui le mord. Distante. Lointaine. Je fais crever son cœur. Je n’ai rien besoin de faire, je le regarde juste et il s’écrase dans sa cage thoracique. Ça n’est pas ma volonté mais ça arrive, c’est tout. Chaque fois. Je choisis de l’aimer de loin, dans l’ombre, sous mon armure. Lui non, ne veut pas. Il refuse ça. Il veut le plein, s’en fout de crever si c’est d’aimer, s’acharne à la démesure, craint la perte et la mort. Le vide. Le rien.

Alors on crache nos peurs. Ancestrales.

Emma, ton corps est dans l’ombre, il sort de terre, tu marches sur les pavés glacés, tes larmes scintillent, ta douceur inonde mon drôle de monde. Je ne suis pas folle. Tu es là. Je t’écris tous mes aveux et toi tu me lis, le visage penché au-dessus de mon épaule. Le sang a coulé sur ta tempe. Depuis le temps, il a séché.

C’est Vendredi soir.

Je t’écris pour la première fois depuis deux mois que je vis ici.

Samuel vient de partir.

Il y a une heure, il a frappé doucement à la porte, m’a vue sur le lit, en travers, enroulée dans la couette, alors que je t’écrivais.

- - Tu m’accompagnes pas t’es sûre ?

Il a posé son sac à dos sur le tapis, s’est assis près de moi, a caressé mon dos.

- - Laura ?

J’ai mordillé le stylo. Sa main a glissé sur mes reins, est remontée aux omoplates, puis redescendue.

- - J’vais rester Sam. J’écris à Emma d’abord et demain j’irai voir Sevan. Toi, dis bonjour à Madeleine et souhaite-lui une belle année pour moi. Profite de l’océan ça va te faire du bien.

J’avais fini de parler, c’était bien trop long déjà. C’était pour le rassurer. Rien d’autre. Il a regardé par la fenêtre. Le clocher s’est illuminé dans la nuit noire. Dix-neuf heures seulement, mais ça ressemblait à minuit.

- - Laura dis-moi de rester et je reste.

Il n’y avait rien à dire. Je n’avais plus rien à dire. Pourtant j’ai laissé faire sa main lorsqu’elle a attrapé mes cheveux, serré ma nuque et attiré mon visage vers le sien.

Emma, ça n’est pas te trahir que de se laisser prendre dans ses fils de soie, dans son regard d’acier, entre ses bras de fer, dans la forteresse de son corps massif. Emma ne regarde pas, reste un peu encore au fond de la terre. Dès qu’il sera parti rejoins-moi. Attend mon signe. Le temps nous avantage. C’est que du désir, des soupirs. Emma, nos ténèbres tombent et s’écrasent dans mon ventre. Au fond de moi ça grogne.

Le vent devenu fou, claquait sur la vitre et la neige tombait soudain follement. Samuel a gémi, a mordu mon cou, son souffle était chaud, le sang pulsait à ses poignets, ses muscles tendus se sont durcis. Ça n’est pas te trahir Emma que d’être ici avec lui, et là-bas avec toi. Murmurer des prières folles parce que ton absence me broie en sourdine et vouloir me dissoudre dans la forteresse de son corps.

Tout mélanger, tout réinventer, remplir aussi.

Il s’est effondré contre moi. Sa joue sur mon ventre. Je sentais combien il flambait. Au-dedans, au dehors, il brûlait.

Puis comme à regret, il s’est assis au pied du lit. Nu, crevé, la tête dans ses mains, sans arme. Il a fumé une roulée. On n’a rien dit. Je n’avais pas besoin qu’il reste, je voulais que ton fantôme revienne contre moi à présent et que Sevan vive. Il a quitté la chambre, puis la maison, le village, sa montagne. Il m’a laissé les clés et son chien pour me protéger, mais de quoi ?

Il est parti. L’océan là-bas l’attend et Madeleine. Le bruit du moteur a disparu dans la nuit.

Le silence m’a enveloppé. J’ai repris le carnet, mordillé le capuchon.

Je suis ce genre-là.

Que l’on suit (ou pas). Je m’enfonce dans la solitude des mots. Tu n’as jamais beaucoup aimé ça.

Je dois t’écrire Sevan, je veux que tu saches.

Je n’ai pas eu d’autre choix que de l’apprivoiser. Samuel a provoqué ça. Il nous a réuni Sevan et moi, il a décidé qu’on prendrait soin l’un de l’autre, qu’il fallait donner du sens. Il a foutu ce gamin sous mon nez. Un tueur. Mineur. Voleur. Un gosse multiple, fracassé, saturé de souffre, à ras bord de moche et de beau. Oui du beau, aussi.

Tu aurais eu pitié de lui.

Alors que je l’admire.

Tu t’attendrissais faussement de mon entêtement à vouloir tenter de sauver ceux que tu appelais des âmes égarées. Et ça me donnait envie de te gifler, te cracher au visage, te mordre. Tes manières de petite fille un peu bourgeoise, tes idées féministes caricaturales, et ton arrogance dès qu’il s’agissait de savoir ce qu’il aurait été bon de faire au gouvernement pour aider le peuple, la masse (dont toi bien sûr tu ne faisais heureusement pas partie parce que bien née). Ton appétence des formules toutes faites, ton adoration des discours politiques fumeux. Merde Emma, j’en ai soupé de tes conneries révolutionnaires, de ta pseudo pitié pour les pauvres gens miséreux et si peu éduqués, que tu plaignais et prétendais défendre à travers un bordel de phrases trop bruyant que je trouvais bidon et peu convaincant. Ça me tuait. Ces repas puants que t’organisais avec des voisins du quartier ou des collègues à toi (tous aussi chiants et bornés qu’une aire d’autoroute une nuit d’hiver). Ça me tuait. Alors je fermais ma gueule et faisait le service, la petite bonne à tout faire sexy et docile, me concentrant sur la courbe de ton épaule sous un pull que je rêvais de t’enlever dès que t’en aurais terminé de ton cinéma en société.

Alors, que ce soir je t’écrive Sevan, crois-moi, je sais déjà combien ça t’emmerde, combien tu trouves ça affligeant et pathétique. Que je m’attendrisse sur le gamin défoncé qui a volé ta vie et démoli la mienne. Que je lui tende la main, et que je te raconte comment lui et moi, on a su se soumettre, se rapprocher, se raccommoder un peu nos plaies à vif. Je le sais tu me trouves idiote, et naïve.

Mais t’auras beau te fendre de ton sourire de charité glacé de fantôme, lorsque tu traverseras les murs du presbytère pour venir visiter mes nuits folles, et ben je m’en fous Emma putain, je m’en fous. Je continuerai de t’aimer.

Au-delà de ton mépris, de ta mort, du vide glacial que tu laisses.

Dans le box du service de réanimation, l’oncle de Sevan a retiré son chapeau qu’il a tordu nerveusement dans sa main gauche avant de me tendre la droite.

- - Alors c’est vous Laura Davaud ?

- - Oui c’est moi. Bonjour monsieur Balatta. Sevan m’a beaucoup parlé de vous.

Et c’était vrai, l’adoration de Sevan pour son oncle (qui en fait n’avait aucun lien de sang avec lui) avait souvent alimenté nos conversations.

M Balatta a grimacé et haussé les épaules. Gêné.

- - Il m’a beaucoup parlé de vous aussi mademoiselle et je dois vous dire pardon pour la mort de votre amie, pardon encore. C’était un accident. Vous savez Sevan est un bon garçon…pardon pour ses bêtises et merci vous savez, merci pour tout ça…

Il a désigné la montagne de livres au chevet de Sevan. Je sais qu’il ne peut pas encore lire, à cause des tubes dans sa gorge et son nez mais je m’en fous, chaque jour je lui en emmène un. Depuis neuf jours. Neuf livres.

Je ne t’ai pas sauvé toi Emma, je le sauverai lui.

Alors vire-moi ce sourire condescendant de ta gueule magnifique Emma, efface-moi ça putain arrête, s’te plaît…arrête ça. De l’au-delà où tu te fous de moi, en grimaçant, arrête. M’oblige pas à crever encore une fois, aide-moi, repêchons-le. Pardonne les hommes.

J’aime mieux encore sauver des chatons abandonnés dans la rivière tu disais pour me provoquer. Pour toi véto ça avait du sens, tu sauvais la vie de bestioles racées, puissantes, fidèles. L’être humain te faisait presque horreur, tu le trouvais trop soap, sentimental, dégoulinant. Alors bien sûr, tu faisais vœux de philanthropie dans les dîners pour sauver les apparences mais au fond t’aimais pas les hommes, tu préférais de loin les bêtes.

Lors du premier atelier d'écriture, ce jour où j’ai remis les pieds au foyer, tremblante, encore sous le choc de ta mort, j’ai revu Sevan. Mais avant qu’il ne parle, avant qu’il ne balance sa peine, je ne l’avais pas reconnu. Sans doute parce que la nuit de l’accident j’hurlais contre ton corps inanimé, ne faisant aucun lien entre les causes et les conséquences de la collision. J’avais aperçu à travers mes larmes acides le conducteur. Il semblait trop jeune, hagard. Un peu une bestiole effarouchée, la patte cassée. Pris dans un piège, aveuglé par les phares de sa bagnole et les gyrophares.

Sevan. Ses yeux qui débordent de fièvre, son corps frêle, ses poèmes. La peau de ses bras qu’il pince, sa manière de flinguer son stylo en le mangeant intégralement avant de faire jaillir l’orage de mots sur la feuille froissée. Sevan qu’on a cogné si fort que l’air qui passe dans ses poumons est devenu brûlant. Aujourd’hui il tangue vers la mort, mais demain ?

Tu veux savoir comment j’ai pu oublier si vite qu’il t’avait tué Emma ?

Parce que c’était pas vraiment lui cette nuit-là.

Parce qu’on est multiple dans une vie.

C’est ça qui rend dingue, ou alors c’est ça qui sauve. Être plusieurs en un. Pas seulement des pantins, pas seulement des crevards, aussi des vivants. Complexes et variés. Comme je suis celle qui déconne et celle qui assure. Celle qui lit, celle qui écrit. Celle qui la ferme, celle qui en dit trop. Celle qui aime la femme, baise avec l’homme. Celle qui allume le feu mais ne rêve que de l’éteindre. Pareil pour chacun. Multiple dans nos tripes. Avec nos succès, nos défaites, nos errances, nos promesses. Nageurs à contre-courant. Pareil pour Sevan. Celui qui est défoncé, celui qui est clean. Celui qui n’est personne, celui qui est sacré. Celui qui se perd, se retrouve. Celui qui serre les dents à s’en faire péter la mâchoire, celui qui tourne les pages d’un livre en retenant son souffle. Celui qui freine trop tard et percute ton corps. Celui qui te tue. Celui qui me sauve de ta mort. Celui qui m’offre de tout rejouer et retraverser ma nuit jusqu’au jour nouveau. Celui dont le souffle a été coupé par une paire de ciseaux à bouts ronds.

Nous n’avons pas besoin de nouvelles peurs. C’est fini, ça suffit. Faut arrêter de vivre sous le règne de la terreur. Avancer. Reboucher les fissures. Ça nous appartient de vivre.

Emma t’aimais pas les hommes, moi si, moi j’y crois. Je suis parmi eux. Les morts, les vivants. Les hommes.

Avec ma folie, ma candeur, ma connerie peut-être.

Je t’écris mes aveux. Minuit au clocher, le feu s’est éteint, le chien dort. L’empreinte de Samuel sur mon corps, la tienne gravée à l’intérieur. Je vais m’endormir contre vous. Mes morts. Mes vivants.

J’ai plus peur.

J’veux plus avoir peur.

Ta Laura.

votre commentaire

votre commentaire

-

L’enveloppe est d’un format inhabituel. Minuscule. J’ai connement cherché une odeur à l’intérieur et sur le papier. J’ai senti l’encre, un peu d’humidité je crois, un truc proche de la forêt. C’est débile d’accord.

Sanjati, trouver ce message de toi dans la boite aux lettres ce soir alors que cette journée m’a fait autant de peine, crois-moi, c’est de la lumière.

Je n’ai pas sommeil, je n’ai pas faim, je n’ai pas de force.

Les semaines passent, Laura vit toujours ici dans ma piaule, ma cuisine, le salon. Je divague comme un animal errant, paumé, entre ses effluves chauds et le froid de l’atelier. C’est un royaume Sanjati. Ça semble n’importe quoi, ça ne l’est pas. C’est vivre à ma manière. J’essaie de tout transformer, je sais.

J’ai rallumé mon vieux poêle à bois, ça caille. Je porte deux pulls et ça gratte. Je ferai mieux de me taire, poser ce putain de stylo et cesser de foutre toutes ces lettres sous le tapis mais je crois qu’elles me tiennent en éveil. Je crois que je peux te convaincre, me botter le cul, tenir encore quelques mètres sur ce fil, à la frontière du réel et de l’ailleurs. Grace à ces lettres.

Tu m’as envoyé cette missive Sanjati, après des mois de silence, justement aujourd’hui alors que les ténèbres allaient m’avaler. Aujourd’hui alors que ce soir, Sevan ne peut plus respirer seul, vissé à une machine médicale performante, son père effondré à ses côtés. Ce soir, alors que Laura est anéantie, endormie dans un sommeil superficiel, dans mon lit bien trop grand, et moi, sur le tapis, incapable de trouver les gestes, les mots pour elle, pour nous.

Impuissant. Responsable aussi.

Sanjati, de nulle part, à moi que tu ne connais pas, tu as envoyé une missive.

Simple, pudique, efficace.

As-tu pensé ce matin en te réveillant que quelque part dans notre pays devenu fou, tu allais ce soir rallumer dans le cœur d’un pauvre type épuisé, une lueur ( ?)

Imagine.

Après une première semaine de vacances avec mes gosses, à bouffer des pizzas, dormir dans le canapé, inventer des histoires au coin du feu, faire des batailles de neige et une deuxième semaine chez Madeleine au bord de l’océan, j’ai repris ce matin le chemin du foyer éducatif comme on dit.

Repartir au boulot, entre les murs, derrière les verrous et les portes blindées alors que je m’étais écrasé dans le sable glacé durant des heures, ivre mort de l’écume salée, abruti par la force des vagues, le dos et les genoux flingués par des marches trop longues à vouloir atteindre l’horizon.

Retourner bosser, après le sourire lumineux de mes gamins, leurs caprices, leur tendresse…un peu une torture, déjà une violence.

Je vieillis et je suis atteint désormais en plein cœur. Ce boulot n’est plus pour moi. Avancer en âge, voir grandir mes propres gamins, vivre en sauvage, reprendre la peinture, boire des litres de thé a dû faire fondre mon armure. Je n’ai plus la force, je suis inconsolable désormais.

Je déconne complètement. Je passe le portique de sécurité et je deviens un fantôme. Cela fait des mois que ça dure, des mois que je fais semblant, que je force.

Me garer sur le parking, passer la conciergerie, saluer le directeur, les collègues, retrouver les gamins fracassés par des fêtes de fin d’année merdiques où ils n’ont rien eu d’autre à bouffer que du manque, de la violence, de l’absence. Tout devient noir.

Presque. Pas complètement c’est vrai. Dans ma lutte, il reste cette force en moi. Je ne sais pas d’où elle vient, je ne sais pas comment elle résiste, mais elle m’offre chaque jour, un truc qui peut sembler anodin, un mot, un regard. Un détail qui me fait tenir.

Aujourd’hui il ne s’agissait pas d’un détail. Aujourd’hui, je devais emmener Sevan pour un entretien préalable à un stage professionnel. J’en avais chié pour lui trouver le patron qui lui conviendrait. D’autant plus chié que Laura qui a réussi le miracle d’apprivoiser ce gamin, semaine après semaine, en lui tirant un par un les mots, les beaux mots, ceux qui nettoient, ceux qui font briller un peu, ceux sur la face cachée de son cœur griffé, m’avait demandé un stage en enluminure. J’en étais resté complètement scié.

- - Laura tu déconnes ou quoi ? Où veux-tu que je trouve ce genre de plan ? Enluminure et pourquoi pas broderie tant que tu y es ??

- - C’est ton job Sam de les aider à grandir, à trouver leur voie, non ?

- - Hum…

- - Sevan est passionné par les vieux livres, aide-le. Il est capable, appliqué, délicat, il aimera l’enluminure, je le sais. Trouve un stage Sam s’il te plait…

Elle souriait putain, de son sourire plein. Je la voyais revivre, là sous mes yeux, et ça valait bien que je me casse le cul à chercher dans toute la ville un putain de stage pour Sevan. Enluminure. Bon.

Avec du temps et de l’énergie, j’avais trouvé. Et réussi à convaincre un patron, le directeur et le magistrat de lui donner sa chance dès le mois de Janvier.

Et j’étais parti en vacances avec ça, ce plan en or pour Sevan. En plus, Laura était putain de fière de moi, ça se sentait dans sa manière d’effleurer mon regard avec son sourire.

C’est pour ça, ce matin, même si je traînais mes pompes dans les couloirs et que j’avais encore une partie de moi dans les bras de mes gosses, et les vagues en furie, j’y croyais à cette journée de reprise. J’y croyais putain. Fort.

Je n’ai pas remarqué les signaux de mauvais augure. Il n’y en a pas eu peut-être. Je ne sais pas. Je n’ai pas vu.

J’ai passé la matinée à rédiger des rapports en retard. Je cumule parfois les écrits à l’arrache. Par manque de temps et d’organisation c’est vrai. Mais j’ai pensé qu’on était la nouvelle année, Janvier, alors j’ai décidé de faire un effort, j’ai mis à jour la paperasse, ça m’a pris presque trois heures.

J’ai bouffé d’une pomme et un morceau de quiche au réfectoire, c’était bruyant, je suis sorti fumer. A 13h41 très exactement j’ai passé le portique de nouveau et je suis entré dans le hall d’accueil. J’ai aperçu Sevan assis bien sagement sur un banc, près d’une plante verte pas naturelle, il lisait. Un gros bouquin. J’ai pensé que c’était un trop gros bouquin pour un gamin aussi frêle. Il était à l’heure et m’attendait. Je me suis avancé :

- - Tu lis quoi ?

- - Des poèmes.

- - Hein ?

- - Han Shan.

- - Je ne connais pas.

- - C’est un ermite chinois, il vivait dans la montagne, il écrivait sur les troncs d’arbre.

- - Sérieux ?

- - Ouais. Laura me l’a prêté.

- - M’étonne pas.

Il a esquissé un sourire. Léger. Crispé.

Les bras de Sevan sont toujours bleus, parce qu’il se pince à longueur de journée. J’ai alerté la psy, elle m’a juste dit que c’était la partie visible du désastre. Je ne pense pas qu’elle ait cherché à me rassurer sur ce coup.

- - T’es prêt Sevan ? On y va ? Le RDV est à 14 heures.

Il a refermé le livre, s’est levé.

Tout me semble au ralenti maintenant que, plié en deux sur mon tapis et des crampes dans le bide, je t’écris mon souvenir Sanjati, mais ce fut très rapide, dans l’urgence même.

L’urgence, la violence, et la folie.

Je n’ai pas vu Allan arriver, je crois que mon attention a été détournée par l’appel du directeur qui au même moment faisait sonner mon portable. J’ai répondu. J’ai tourné le dos à Sevan et Allan. Peut-être quoi ? Une minute ? Quelques pas entre eux et moi ?

Il n’y a eu aucun bruit Sanjati. Rien.

Peut-on dégueuler sa propre haine, sa violence sourde en silence ?

Oui. Allan lui, il peut.

J’ai raccroché après un échange bref avec le directeur qui me convoquait pour 17 heures. Je fulminais car je ne débaucherai pas dans les temps pour chopper Laura à la sortie de sa séance chez le psy, et elle serait contrariée. Je me suis tourné, pas lentement pourtant, en vitesse normal.

Mais trop tard.

Sevan était à genoux, blême. Allan au-dessus de lui, une montagne, un sale rictus au coin de la lèvre. Je n’ai pas eu besoin d’intervenir. C’était trop tard. Je n’ai pas eu à les séparer, Allan m’a tendu l’arme. Un ciseau à bout rond. Les trucs qu’on donne aux gamins de maternelle, les trucs qu’on pense sans danger. Putain. Allan a quinze ans, son bras est aussi musclé que mes deux cuisses réunies, Sevan est aussi épais qu’une crevette anorexique. Tout s’est passé froidement, en silence. J’ai actionné mon biper pour déclencher l’alerte. C’était trop tard. Sevan avait déjà des cernes noirs. Et la terreur imprimait les traits de son visage fin. Il s’est effondré. J’ai pensé Il ne lâche pas le livre. Sa main était crispée dessus. Je l’ai mis en position latérale de sécurité, j’ai comprimé la plaie, je sentais l’odeur métallique, la tiédeur de son sang sur ma main. Tout devenait moite autour. Ça ne servait à rien la panique, je le sais. J’ai parlé doucement à Sevan alors que les collègues s’occupaient d’Allan et demandaient aux quelques gamins curieux et excités autour de nous de s’éloigner. J’ai demandé à Sevan qui était ce con de poète chinois et ce qu’il foutait dans la montagne. J’ai promis qu’on lirait le truc ensemble et que Laura allait adorer qu’il se balade dans les haïkus, c’est son truc les délires asiatiques. Il ne souriait plus mais un truc restait allumé dans son regard, c’est ça qui m’a tenu en éveil, c’est ça qui m’a convaincu de ne pas me taire, de lui parler encore, encore.

J’entendais un sifflement inquiétant dans sa respiration et je perdais son pouls qui filait de plus en plus sous mon pouce. Ou alors c’est ma peur qui modifiait l’ensemble. J’essayais de ne pas penser à l’état de son poumon, de me rassurer sur le fait que les coups n’avaient pas été portés du côté de son cœur. Organe de vie. Amour. Cruel.

Les pompiers l’ont emmené. Le directeur m’a demandé un rapport, j’ai eu envie de cogner. C’était inutile.

J’ai rédigé une note, tremblant et fumant clope sur clope puis j’ai rejoint le bureau du boss. J’ai foutu le rapport sur sa table plaquage acajou et me suis permis de lui rappeler que j’avais signalé déjà à quatre reprises ces deux derniers mois l’instabilité d’Allan. Nous avions une expertise psychologique de ce jeune indiquant clairement le risque à l’accueillir dans un établissement comme le nôtre, sa place étant plutôt en service psychiatrique avec un traitement et des soins adaptés. J’ai dit ça calmement mais un truc partait en vrille en moi, un truc mauvais. Le directeur était lui aussi furieux, son ton glacial. Tous les deux je crois que nous avions mal et peur, sans vouloir l'admettre. Il a repris sur le manque de moyens, les listes d’attente en pédopsychiatrie, les conditions déplorables, les coupes de budget. Il n’accusait personne, simplement le système, mais qui est le système ? Qui est responsable ?

J’ai fait mon job, j’ai signalé l’instabilité d’Allan, j’ai trouvé le stage pour Sevan, j’ai mis à jour ce matin mes dossiers, j’ai maintenu dans mon bide autant que j’ai pu durant des années une sorte de force animale, un instinct brut pour continuer le taf auprès des gosses avec bienveillance. Mais après ?

J’ai mal.

Je suis dans le système. Je suis responsable.

Moi aussi.

Responsable.

Et j’en peux plus, je veux sortir de là.

Je veux errer dans la montagne, comme Han Shan, je veux écrire sur le tronc des arbres.

J’ai choppé Laura à l’arrêt du tram, j’avais une heure de retard, elle râlait. De la voir pester, sentir son odeur douce, ses sourcils froncés, son agacement ça m’a fait du bien, ça m’a donné un peu d’air.

Pas longtemps.

Son silence ajouté au mien dans l’habitacle étroit de la bagnole après que je lui ai tout raconté a fini de m’asphyxier. J’ai allumé la radio, incapable de trouver les mots, les gestes, la bonne idée pour nous sortir de là.

Elle n’a pas voulu manger. Nous avons bu un verre, Peter nous tenait compagnie, je l’ai sorti pour une longue balade, je me sentais faible, mais marcher rend fort.

Pourquoi me suis-je arrêté devant la boîte aux lettres au retour alors que classiquement je m’en fous, alors que depuis des semaines je n’avais plus aucun espoir de recevoir de tes nouvelles ?

Parce qu’aujourd’hui j’étais un peu mort. Je crois que c’est ça. J’avais de la terre sous les ongles, des crampes au mollet, des éclats d’obus dans le ventre. J’avais fait ce vœu sans même oser le dire. Découvrir que quelqu’un, quelque part puisse avoir l’audace, le courage, la délicatesse de m’offrir quelque chose de beau. Au cœur de ce monde fou de rage, dans le froid glacé de la nuit de Janvier, sous le regard de l’ange de la mort, j’ai décacheté l’enveloppe. Une œuvre d’art, un don de soi, même infime, peuvent-ils colmater en silence les blessures profondes d’un cœur ?

Oui.

Ton dessin à l’encre de chine, sur ce carton blanc.

Simple, juste, percutant.

Précieux.

Et trois phrases d’une écriture fragile et puissante :

Merci de votre lettre Samuel.

Dessiner est votre don, votre force, un aveu, ne cessez jamais de l’invoquer.

Ne gardez que l’essentiel.

Sanjati

Aujourd’hui j’ai cru crever Sanjati, j’ai failli perdre l’espoir. Je te confie cet aveu, j’avais le cœur au bord des lèvres, la peur poisseuse collant à ma peau, un gout de haine presque, une envie de cogner plus fort.

Je le sais, la haine appelle à la haine. La folie. La violence extrême.

Un seul jour, un seul mec, paumé dans la nuit, saturé d’angoisses, de tourments et à la fois, tiré vers la lumière. Tiré par son clébard au bout du sentier, tiré par une missive anonyme, un débris de miracle.

Un jour un seul, et coup sur coup, deux actes gratuits.

D’un côté la mort, de l’autre la vie.

L’un ne peut avoir de sens sans l’autre c’est vrai.

La réponse à la rage de ce monde furieux est dans l’acte tout con, tout simple du don de soi. Je le sais. Tous, nous le savons, c’est gravé sur nos cœurs.

Tous, nous avons tendance à l’oublier et nous déconnons, nous basculons.

Pas chaque fois. Tant mieux.

Tu as dessiné à l’encre de chine cette montagne enneigée, pour moi. Tu as écrit trois phrases. Tu m’as tendu une main, la tienne. Tu as touché mon cœur. Nous avons besoin que cet organe cesse de brûler, il nous faut en prendre soin, sans l’éteindre. Chercher les neiges éternelles, les silences, les vents contraires, l’opacité de la brume, l’écume blanche.

Imagine.

Nous sommes toi & moi sur un fil, à la frontière du réel et de l’imaginaire.

Imagine.

Et.

Suis-moi (stp)

Samuel

Mountains of the hearts - Kyôchûzan

votre commentaire

votre commentaire

-

Tu es de retour sur Paris je l’ai lu dans la presse. Etrange de suivre des bouts de toi, de ta vie d’artiste, ici et là. Tu apparais toujours furtivement sur les écrans. Tu ne sembles pas accro aux selfies et autres conneries du genre qui s’affichent sur la plupart des murs virtuels de tes confrères. Tu n’es pas bavarde en interview et très discrète dans les vernissages.

Tu ne cesses de me plaire car tu brilles en silence.

Je continue de t’écrire en secret. C’est con et plutôt abstrait c’est vrai. Tu n’as toujours pas répondu à ma première lettre et il est évident pour moi que je n’ai aucun intérêt à t’en envoyer une seconde puisque tu ne m’as pas encouragé en ce sens. Mais ne plus t’écrire reviendrai à abandonner une part de moi. A abandonner cette nuit-là où je t’ai croisée et où tu as changé un bout de ma vie en m’encourageant à reprendre les pinceaux.

De toutes manières, personne ne me regarde lorsque penché sur ma feuille je tire un peu la langue d’application afin de t’écrire au mieux mes aveux. Personne n’est là non plus, lorsque je glisse l’enveloppe sous le tapis de mon atelier plutôt que de te l’envoyer par la poste. Pourquoi sous le tapis ? Voudrais-tu savoir. Demande-moi Sanjati, je te raconterai.

Pour l’heure, je me laisse tomber au sol, le plafond est un peu sale. Je suis en galère. Laura débarque dans une heure et pour une durée indéterminée. J’ai probablement abusé et clairement déconné professionnellement en lui collant Sevan dans les pattes pour son atelier d’écriture.

Mais c’était écrit. Elle avait besoin de lui et l’inverse. Ça l’a foutue sacrément en rogne, et lorsqu’elle a déboulé dans la cellule qui me sert de bureau hier après-midi, je pense que tout l’étage a pris part à l’engueulade. La porte a claqué derrière elle mais elle grognait si fort que les quatre murs n’ont rien amorti de sa furie.

- - Samuel merde comment t’as pu me faire un truc pareil c’est le gamin qui a tué Emma !

J’avoue que de la voir furieuse me faisait du bien, ça changeait de cette tristesse mutilante des derniers mois qui lui arrachait la vie par les yeux et l’empêchait de respirer. Il y avait cependant des larmes dans sa voix, beaucoup, et des tremblements. Ça m’a fait chier cette souffrance, mais je sais que j’ai eu raison de faire comme ça, je le sais.

- - Laura c’était un accident et Sevan est un môme comme les autres mais avec un truc en plus c’est tout.

- - Ouais un putain de truc en plus Sam ! Un sacré putain de truc en plus, il a butté la femme de ma vie !

- - Non. Il écrit et il lit, comme toi. C’est ça son truc en plus.

Elle s’est écroulée sur la chaise, son front est venu s’écraser direct sur mon bureau, pile poil sur le rapport de Sevan, et des litres de flotte salée sont sortis d’elle, inondant ma paperasse en retard.

- - Comment t’as pu me faire ça…Sam comment t’as pu…

J’ai ouvert la fenêtre pour m’allumer une clope. Le froid était un peu piquant dehors. J’ai regardé ses cheveux en bataille sur mon bureau. J’ai tendu la main, j’ai imaginé que mes doigts plongeaient dans cette cascade de boucles brunes. J’ai vite remballé mon geste, et cherché un truc simple et pas trop con pour lui expliquer comment j’avais pu...

- - Laura j’ai pensé que t’avais besoin qu’on t’aide et que lui aussi. J’ai pensé que…Emma aurait adoré cette idée aussi. J’ai pensé qu’il n’y avait pas de hasard quand le boss m’a filé ce dossier-là précisément et pas un autre. J’ai pensé qu’il y avait une dizaine de gamins en attente d’un référent éducateur mais nan c’est ce Sevan-là qu’on m’a filé ce mois-ci. Le Sevan qui par accident a renversé et tué Emma et vient de prendre dix-huit mois ici parce qu’il était défoncé jusqu’à l’os cette nuit-là et que c’était malheureusement pas sa première fois à déconner sous substance. Tu noteras, même si son dossier est confidentiel, que ce gosse n’a jamais dealé, jamais vraiment fait de conneries d’ailleurs, mais par trois fois dans sa foutue petite vie, il s’est retrouvé au mauvais moment au mauvais endroit, comme d’ailleurs la majorité des gosses que l’on accueille ici. Alors j’ai pensé que tout est lié, qu’aucune rencontre n’est le hasard, que tout doit avoir du sens. J’avais besoin de trouver du sens, et de t’aider, de…trouver un truc…parce que te voir souffrir autant depuis des mois Laura je peux plus, ça m’éclate le bide…alors voilà comment j’ai pu faire ça…comme un con ouais peut-être, et super maladroitement comme d’habitude mais…ce gosse, Sevan, il écrit, il lit, et putain oui, il se défonce le crâne pour oublier un certain nombre de trucs merdiques qui lui chargent le bide et la gueule de glauque mais merde Laura…c’était un accident et tu peux l’aider parce qu’il aime les mots, ça fait partie de tes supers pouvoirs de raconter des histoires, d’en écrire, de réécrire la vie et…et lui il peut t’aider aussi, je le sens, je le sais…Laura…regarde-moi s’il te plaît…

Elle ne pleurait plus. Immobile le visage enfoui dans ses bras.

Un temps mort assez long.

Puis elle s’est redressée lentement et a planté ses yeux sombres dans les miens. Son regard était plutôt mauvais mais je pouvais apercevoir une légère accalmie en arrière fond. J’ai supposé que c’était bon signe.

A tort.

Elle s’est raclée la gorge.

- - Sam…est-ce que…tu peux faire un truc pour que j’aille mieux ? Je veux dire un vrai truc d’ami pour m’aider à me sortir de ce trou noir dans lequel je tombe…

- - Oui, dis-moi.

Elle s’est mouchée, a séché ses yeux tourmentés et brillants. Je sentais son hésitation. Même dans le deuil, le doute, en mille morceaux d’elle-même, furieuse et épuisée, je la trouvais magnifique et désirable à m’en mordre le dedans des joues. Elle a soupiré fort, haussé ses épaules menues, levé le sourcil droit et balancé d’une traite :

- - Alors prends-moi chez toi Sam s’il te plaît. Je supporte plus de vivre dans l’appart mais je n’arrive pas à déménager. Je suis en train de crever là-bas, nos meubles me possèdent, le frigo est ras la gueule de fantômes, la douche est dégueulasse parce que je ne veux pas faire disparaître des cheveux d’elle dans la tuyauterie…je me sens prisonnière là-bas. Emmène-moi dans ta montagne Sam et j’essaierai d’écrire à nouveau, tu me descendras en ville pour le boulot, je te ferai la bouffe et ton ménage, je te ferai pas chier promis…promis…Dis-oui Sam.

- - Merde Laura tu déconnes ou quoi ?

J’étais comme un con, coincé. J’avais un peu trop joué avec le hasard, bien fait pour ma gueule, oui mais non.

Je suis un champion, le roi des cons. Des années que je me blinde, que j’essaie de me remettre de mon divorce et de ma rupture avec Laura.

- - Laura j’peux pas faire ça. J’étais dingue de toi Laura…

- - On est ami maintenant, c’est toi qui l’a dit.

- - Laura merde.

- - C’était il y a longtemps Sam, c’était avant Emma.

- - Oui merci je me souviens tu m’as quitté pour elle.

- - Pas seulement, tu étais marié, on se faisait du mal.

- - J’ai divorcé.

- - Oui c'est vrai mais...c’était trop tard…

Putain j’avais blindé mon cœur, j’avais verrouillé l’ensemble bien prudemment. J’étais peinard au pied de ma montagne avec mon fidèle clébard. Le divorce était enfin terminé, mes gosses et moi c’était devenu mon royaume un week-end sur deux et pour le reste j’avais tout foutu en veille. Putain j’avais même lâché le dessin et la peinture pour plus ressentir les débordements, pour mettre à distance ce qui brûle, ce qui fout trop à vif, à fleur de peau.

- - Laura on peut pas faire ça.

- - T’as dit que tu voulais m’aider Sam. Tu me fous ce gamin sur la conscience alors que j’suis au bord du ravin et tu me refuserais le gîte pour quelques mois ?

- - J’étais dingue de toi Laura, de ton corps, de ta tête, de tes gestes, j’ai dû lutter des siècles pour réussir aujourd’hui à être simplement…ton…pote.

- - T’es bien plus que ça pour moi tu le sais.

- - Laura si tu viens à la maison j’vais tout foutre en l’air encore. Et puis j’ai mes gamins.

- - Tes gosses et moi on s’adore.

C'était entièrement vrai. J’étais coincé. J’ai capitulé. Elle s’est levée, s’est réfugiée dans mes bras, a essuyé sa morve dans mon pull. Je l’adore. Je sais que je l’aime. Tout va partir en bordel, tout va s’effondrer encore. Je le sais.

Il est 23h, samedi soir, je suis allongé sur le sol de mon atelier, le plafond un peu crade et je t’écris pour me sortir de là Sanjati. Ce réel dans lequel je ne cesse de me prendre les pieds. Je t’écris tout et ensuite je planque les lettres sous le tapis car je t’écris à toi qui n’a aucune envie de me lire.

Triste con.

Il est 23h et j’imagine que d’ici une heure, peut-être deux, Laura va débarquer avec ses valises, ses bouquins, tout son bordel de fringues, sa tristesse immense, et nos souvenirs que j’avais prudemment verrouillés. Elle va se planter face à moi avec son corps délicat, son demi-sourire, son deuil, ses caprices, sa solitude de bête sauvage et tout basculera encore.

Je lui laisse ma chambre. J’ai fait un grand ménage. Vidé l’armoire et de nouveau je viens m’installer ici, dans mon atelier, mon antre.

Je n’avais pas foutu le nez dans cette pièce depuis des lustres. Depuis le départ de ma femme très exactement. Elle est partie en découvrant mon histoire folle avec Laura et elle a eu raison. Je suis incapable de ne pas tout foutre en l’air. Ma femme est partie, Laura aussi. Je les avais blessées toutes les deux, et j’étais moi-même minable. Plus capable d’aimer, plus en état de dessiner non plus. Je m’étais éloigné de l’atelier, des toiles blanches et de tout ce qui peut faire vibrer mon cœur, jusqu’à notre rencontre Sanjati. Jusqu’à cette nuit de vernissage où tu m’as souri en affirmant qu’il me fallait simplement peindre sans trop me poser de questions et être heureux de cela, ni plus, ni moins.

Je me suis répété cette phrase si simple et évidente que tu m’avais offerte cette nuit-là Sanjati. Elle a résonné au-dedans de moi. Il y avait de l’écho contre mes parois internes, la phrase faisant des ricochets, ouvrant ma cage thoracique, laissant enfin passer l’air. Cet air pur qui fait du bien. Qui allège. Qui rend un peu plus fort. Un peu moins terrifié.

C’est seulement quelques heures après notre rencontre que j’ai compris à quel point j’étais fait pour dessiner. Parce que même si c’était au fond de moi, en planque sous des tonnes de gravats de regrets et de peurs, c’était là. Bien là. Mon besoin de créer. Tu avais soufflé sur les cendres. La beauté de tes toiles avait réveillé en moi ce désir fou de peindre à nouveau. Quelque chose de fort s’était remis à battre dans mon bas ventre et derrière mes tempes.

Retrouver mon atelier me fait du bien. Laura va débarquer et j’ai peur. Je ne vais pas savoir faire.

Seul je suis bien. Seul avec Peter mon chien. Seul avec mes gamins un week-end sur deux. Seul dans ma bagnole quand je pars au boulot. Seul à picoler devant le feu de cheminée. Seul à crapahuter sur le sentier. Seul dans mon pieu, sous la douche et même sur ce tapis crade. Seul à t’écrire ma vie que tu ne liras jamais. Seul à me faire cuire des œufs. Seul à lire Murakami. Seul à écouter Massive Attack. Seul à me faire chier. Seul à me branler. Seul à gueuler. Seul à attendre. Seul face à mes toiles blanches. Seul dans le froid. Seul à faire des crêpes en pensant à l’océan et à Madeleine. Seul pour de vrai. Seul sous le clocher. Seul à caresser l’arbre dans la cour. Seul à chialer dans le brouillard. Seul face à mon café du petit jour. Seul dans la nuit. Seul sous les lampions. Seul à m’apprivoiser. Seul par choix. Seul par défaut.

Tu es de retour sur Paris. Tu ne m’as pas écrit Sanjati.

Comment te remercier alors? Comment te convaincre de me laisser une place même infime entre les lignes de ta vie ? Comment t’expliquer ce que je ressens, cette conviction de la croisée de nos chemins comme une faveur du destin? Comment t’embarquer avec moi dans ce premier chapitre alors que ma vie sentimentale ressemble à un désastre, que je n’ai rien dessiné de valable depuis des années, que je bafouille, que je me perds en bavardages stupides face à ton éclatant silence ?

Sanjati, dehors, en haut de ma montagne, tombent les premières neiges de la saison.

A Paris, loin, bien loin, une étoile de glace vient doucement effleurer ta joue.

Elle vient de moi.

En secret, je t’offrirai des flocons.

Samuel

votre commentaire

votre commentaire

-

Emma,

Cinq mois déjà sans toi. Cinq mois de nuits noires et saturées de ronces. De griffures le long de l’épine dorsale, de morsures à l’intérieur des joues.

Je suis allée voir un psychologue sur les conseils de Paul. J’ai eu envie de me foutre de leur gueule (au psy et à Paul).

Je ne projette pas d’aller mieux sans toi.

Mais Paul y tenait, alors j’y suis allée, pour le soulager. Pour qu’il puisse se dire peinard le soir en s’endormant Ma frangine se fait soigner son deuil, ça va aller mieux bientôt pour elle.

Le deuil ne se soigne pas j’aurai voulu lui dire. La perte. L’absence c’est pour toujours.

Mais tu connais mon incapacité à savoir dire Va te faire foutre, à la bonne personne, au bon moment.

J’ai donc pris RDV avec le type, rue Grison, parce qu’un ami l’avait conseillé à Paul pour sa sœur au bord du ravin. Le cabinet est au troisième d’une baraque bourgeoise de la vieille ville, et tu me crois ou pas Emma mais il y a un Atlas immense du National Geographic affiché en salle d’attente. Au final, le gars veut comme nous tous, être n’importe où dans le monde, sauf ici.

Tu m’étonnes.

Il m’a invité à entrer dans son cabinet. Déco impersonnelle de merde. Dans la bibliothèque, pas un bouquin vraiment habité. Seulement des trucs rangés en ligne pour frimer sur l’intelligence batarde de l’Homme savant.

Je me suis assise en face du type et lui ai balancé direct que je t’écrivais chaque semaine dans mon carnet. J’ai voulu expliquer sans tergiverser que j’étais ce genre-là. Le genre de femme qui écrit à ses morts. Il a fait « hum, hum » d’un air entendu, d’un air de celui qui a tout pigé alors que pas du tout. Il y a eu des silences, ils n’étaient pas suspendus et plein de rêveries comme les nôtres. Non ils étaient lourds. Il a posé environ trois questions, j’ai répondu vaguement. Un peu emmerdé sur la fin, il a écourté l’entretien et m’a demandé 50 balles avec un sourire à se faire pâmer les blondes. J’ai rien compris. Je suis brune.

A peine dix-huit minutes plus tard j’étais dehors et ça brillait du givre encore partout sur les toits de la ville. C’était joli je dis pas mais… où te caches-tu toi Emma ?

Avant de traverser le carrefour, j’ai dû attendre que le feu passe au rouge. A cet instant et comme à chaque temps mort depuis cinq mois, les images violentes de l’accident se sont imposées à mon cerveau endommagé.

Toi étendue sur le bitume. Moi à ne pas vouloir comprendre comment la bagnole avait pu te faucher seule alors que trente secondes à peine avant, nous étions sur le trottoir, quasi roller contre roller, main dans la main à palabrer. Je revis l’instant en boucle et je sais maintenant que t’as sauté le rebord du trottoir et pris la route, accélérant au carrefour au moment même où je m’arrêtais parce que mon phone vibrait dans ma poche arrière.

Ce qui a fait la différence, c’est l’appel de Paul.

Je pense que sinon, nous serions deux à être mortes. Je t’aurai suivie dans ton coup de speed.

Sans son appel, je serai là-bas au loin, avec toi.

Je ne pardonne pas à Paul.

Personne ne peut comprendre ça.

Le gamin au volant qui conduisait sans permis parce que mineur et défoncé à l’herbe, je n’arrive pas à lui en vouloir.

A Paul, si.

J’habite encore chez nous, c’est comme si j’étais invitée dans notre piaule, à notre table, sur notre tapis. La douleur frappe sur chaque mètre carré et tes fringues, en boule au pied du lit, que t’avais balancées juste avant qu’on se bouge ce samedi soir pour aller faire du roller dans les rues sous les réverbères, sont toujours là.

Je t’écris une vie où tu n’es plus et où je suis une branche morte. Je devine que ça te gonfle Emma. Mon côté écrivain t’emmerdait, tu ne savais jamais trop quoi en dire. Ma mélancolie et mon inconstance émotionnelle te semblaient parfois trop pénibles à supporter et alors tu filais entre mes jambes, tel un chat qui part chasser dans la nuit. Tu me laissais seule pour la soirée. Seule dans la pénombre de l’appart, un bouquin entre les mains, où ma tronche rivée à l’écran. J’avais besoin de lire et écrire des histoires autant que de l’air que l’on respire et ça te semblait futile, enfantin. Tu disparaissais alors des heures et revenais épuisée, l’odeur d’alcool, de fête, de bruit et de sueur collée à ton épiderme. Ça faisait sortir mes crocs un peu, mais j’ai jamais eu le courage d’abandonner mon statut de fille sauvage et solitaire. Alors, je laissais ton poids de nana sexy complètement blindée s’écraser sur mon ventre et je caressais tes cheveux emmêlés, jusqu’à l’aube, sans te faire de reproches.

T’as jamais voulu croire que les mots peuvent sauver une vie. L’idée te semblait naïve.

Mes ateliers d’écriture avec les gamins de la maison d’arrêt tu t’en moquais presque. Pour toi il s’agissait de me faire du mal, pour toi c’était se leurrer. J’argumentais qu’on avait besoin d’un peu de fric et que ces vacations arrondissaient nos fins de mois. C’était des conneries, ton salaire de véto couvrait largement nos charges, mais j’avais besoin de faire ça, d’être auprès de ces mômes, de tenter un truc avec eux, avec les mots. J’y croyais.

Depuis l’accident je n’ai pas écrit une ligne en dehors de ce carnet.

Hier soir, relativement tard, Samuel m’a téléphoné. C’était la troisième fois depuis la cérémonie. Tu sais combien il est discret et prudent. Il n’a pas demandé comment j’allais, je l’en remercie. Il m’a proposé que nous allions boire un verre en ville. Ça m’a semblé vraiment adorable considérant qu’il ne descend de son village et de sa montagne que pour venir bosser à la maison d’arrêt. Je pense qu’il voulait m’aider, être là pour moi. Certains amis savent faire. Samuel est de ceux-là.

Je lui ai proposé de le rejoindre, j’avais besoin des flammes dans sa cheminée, de son chien un peu fêlé à mes pieds, de sentir la neige qui approche. De fuir notre piaule. J’ai débarqué vers minuit, les heures se ressemblent toutes désormais.

Trop longues.

Samuel nous a servi une vodka, le feu crépitait, le chien ronflait. Nous parlions peu. Je pouvais me taire. Samuel ne demande pas que l’on mente, que l’on se force, que l’on palabre. Samuel comprend les silences. La maison d’arrêt nous apprend la capacité aux murmures, à la distance. J’étais bien contre lui et mon droit à la détresse ne choquait pas le décor, la montagne en avait vu bien d’autres.

Au petit matin je me suis réveillée sous le plaid bleu, nous avons bu du café et grignoté du pain noir en écoutant la radio. Léonard Cohen est mort. J’ai pensé égoïstement que c’était peut-être pas une mauvaise chose pour toi, que t’allais peut-être le croiser. Le malheur c’est pour ceux qui restent. Pendant Everybody Knows, Samuel a monté le son et j’me suis souvenue de mes quinze ans et de Christian Slater.

A la fin du morceau, Samuel m’a demandé si j’avais envie de reprendre les ateliers d’écriture à la maison d’arrêt, il a précisé « progressivement ». Je me suis surprise à lui répondre que j’en avais besoin plus qu’envie. Il a pris ma main tranquillement et on n’a plus trop moufeté jusqu’à mon départ.

Il est 14 heures.

Cette séance chez le psy était vraiment débile, j’ai perdu du fric et du temps. Pourtant j’y repense, étrange.

J’ai finalement mis tes fringues qui somnolaient au pied du lit depuis tous ces mois dans un sac en toile. Le rose que tu prenais pour la piscine. Je l’aime bien.

J’ai enfoui mon nez dans ton short en jean et ton débardeur blanc. Il y avait de toi mais aussi de la poussière dessus, ça m’a étonnée, c’était comme un intrus. J’ai foutu le sac sous mon oreiller dans l’éventualité où un jour je réussisse à dormir de nouveau dans notre pieu. Pour l’instant je me flingue le dos sur le canapé.

J’ai pris une douche, enfilé un jean, un gros pull trop large, relevé mes tifs dans une pince crabe et soupiré bruyamment.

14 heures 30.

Dans la bagnole j’écoute le bruit du moteur.

A l’entrée de la maison d’arrêt j’ai un peu la nausée, peur de manquer de force.

J’avale un cacheton sans eau.

Samuel m’attend sur le parking. Je tremble. Il prend ma main. Il me guide.

Je sens que j’étouffe, que je n'vais pas tenir. C’est pour ça qu’il commence à me baratiner une histoire d’artiste peintre qu’il a croisée lors d’un vernissage. Il répète Sanjati, et ce prénom me berce. Il dit qu’elle est belle mais loin. Il dit Croatie et je me demande s’il invente pour me divertir ou si son histoire à dormir debout est en effet inscrite au verso de son cœur.

Ça bourdonne derrière mes tempes, mais finalement, ça y’est, j’y suis. Nous avons traversé le dédale de couloirs, le vestiaire, les portes blindées, les coupes feu, les regards.

Devant ma salle, trois gamins sont là. J’ai envie de les prendre dans mes bras. Ils font leur gueule mais ça brille dans leurs yeux. Il y a Dylan, Amir et…un nouveau. Je m’approche d’eux, leur dit bonjour. Samuel s’efface.

Je n’ai rien préparé. L’atelier s’écrira tout seul je me dis.

Assis-là, tous les quatre autour de la table ronde, peut-être qu’on ressemble à une famille.

On s’offre un petit tour de table. Je commence en reprenant les règles de base de l’atelier :

1. aller chercher les mots en soi, au-delà des barrages

2. les libérer sur le papier

3. les lire (ou les faire lire si ça fait trop trembler le cœur) à voix haute

Amir et Dylan se la jouent et roulent des mécaniques en me proposant un slam magnifique à deux voix qu’ils ont écrit pendant mon absence. Touchée, je souris. Ma douleur semble un peu fondre, elle dégouline dans mes bottes, et l’espace d’un moment de grâce, libère mon cœur. Ils me donnent ensuite quelques nouvelles et s’enquièrent de mon état de santé. Je leur annonce que je vais mieux. Et c’est vrai.

Le nouveau reste silencieux, les yeux rivés au sol. Je lui donne à peine seize ans. Sa peau est claire, presque transparente, son regard vert, fuyant. A plusieurs reprises, il pince la peau de ses bras, couverte d’hématomes. Je voudrai poser ma main sur la sienne, doucement et qu’il arrête. Je lui demande s’il veut se présenter à nous. Un ange traverse la pièce et soudainement je pense à toi Emma. Il me regarde, il est beau. Beau mais détruit. Il inspire, expire et sa présentation tient en une phrase. Une seule phrase qui me retourne le bide et fait une seconde fois basculer ma vie :

- - Sevan 16 ans, j’ai pris 18 mois pour conduite sans permis sous substance et homicide involontaire.

Amir siffle d’admiration.

- - Homicide…putain mec !

Sevan grimace, son visage se crispe.

- - C’était un accident. Je l’ai pas vue, je l’ai butée cette femme mais c’était un accident.

Il est là, face à moi.

Celui qui t’a ôté la vie.

Emma, je t’en supplie.

Aide-moi.

Ta Laura

-Momoyogusa-

votre commentaire

votre commentaire

-

Je suis sans mot et sans nouvelle. Les mois passent. Je n’ai pas su te convaincre de m’écrire et parce que mon cœur est un peu foutu à l’envers, cela me préoccupe vaguement (avec le ressac, l’écume et le sel). Oui vaguement, comme vagues.

En va et vient.

J’avais cet espoir (dingue je sais) que tu m’écrives encore. Et encore.

J’ai pas frappé assez fort dans nos songes. Ou à l’inverse, j’t’ai foutu la trouille à trop vouloir savoir à quoi tu penses.

Des gars comme moi qui gribouillent au bic cristal sur des carnets spirales rêvant à un autographe de toi, j’pense que t’en croises à la pelle. N’empêche que j’ai le droit. Rapport à cette nuit-là, où j’ai découvert ton taf au fusain à la galerie, et qu’une partie de moi est restée en suspens, qu’il y a eu cette fissure, ce début d’un truc qui implose dans ma tête. Rapport au fait qu’après on s’est croisé, on a échangé ces quelques mots qui m'ont guidés sur le sentier.

Rapport à tout ça, ouais, j’ai le droit de rêver.

Tu ne t’es pas étalée pourtant. Tu m’as offert, en toute simplicité, un petit paquet de phrases qui te semblaient l’évidence même. Tu n’as pas déballé grand-chose à ton sens mais pour moi c’était d'un nouveau genre. Ce qui a suffi à faire repartir mon mécanisme intérieur. Faire que j’ose reprendre enfin mon HB, un bout de papier blanc et dessiner. De nouveau.

Comme avant.

Avant ma peur.

Je t'ai écrit ensuite pour te remercier et que tu restes dans ma vie. Telle une ombre ou un fil de soie, une nuance, un sentier. Je n'arrive pas à t'expliquer. Les mots ne viennent pas bien pour écrire ce que je ressens. L'importance, et finalement l'insignifiance de tout cela. De cette fugitive rencontre de toi et moi.

Tu n’as pas répondu à ma lettre. Normal. L’inverse aurait été dément. Sérieux, si je me pose quelques secondes sur mon délire, je réalise ma connerie.

Qui fait ça encore de nos jours ? Ecrire une lettre manuscrite à une célèbre artiste qui nous est totalement inconnue, coller un timbre dessus, la balancer dans la boite jaune et attendre en retour une réponse.

C’était sans doute trop ringard ou cavalier cette manière de t’écrire. Et naïf aussi c’est vrai. Parfois ça me rend triste de sentir que la naïveté n’a plus sa place. Je veux dire comme un truc de spontané, de simplement beau. Je suis tombé à côté putain, complètement. Et tant de fois.

L’océan se retire à mes pieds glacés. C’est un peu comme s’il était le géant et moi le petit grain paumé. Cela ne me pose aucun problème. Au contraire, c’est attirant je trouve. Absorbant. Enivrant. Universel.

Des enfants crient au loin parce que la morsure des vagues gelées les pétrifie de joie.

J’aime être ici. J’avais besoin de ce lieu. M’y retrouver.

Je me suis réfugié chez Madeleine. C’est les vacances scolaires et c’est pas mon tour dans le calendrier cette fois, les enfants sont partis avec Elsa.

Mon voisin Charles est en séminaire.

Ma sœur me trouve lourd et triste à chier, elle ne veut pas de moi dans son deux pièces parisien.

J’ai lu dans une revue que tu étais toi retournée dans ton pays. La Croatie. J’ai regardé sur mon Atlas, j’ai tracé le chemin du bout de l’index, c’est pas vraiment tout près, mais pas si loin à l’échelle de ton talent finalement.

J’aime être seul c’est vrai. Pas qu’on m’abandonne.

J’ai jamais trop pigé cette histoire de vacances. Tout le monde se casse en même temps. Et ceux qui restent ? Ceux qui restent, se sentent un peu cons. Un peu tout seuls. Beaucoup moins que rien.

Alors j’ai fait comme la meute du coup, j’ai rempli un sac avec trois fois rien, pris ma bagnole, départ, traversée du pays en huit heures.

Voilà.

Je me suis réfugié chez Madeleine au bord de l’océan. Ma montagne semblait bien trop vide.

Je veux dire, quand la douleur m’attrape de cette manière, je pars en refuge et c’est chez elle que j’atterris parfois. Non, souvent. J’atterris sur son seuil, le sac sur mon dos, à moitié con, totalement largué et ivre mort aussi.

J’ai tiré la cloche au-dessus de la porte de guingois. Les volets bleus sont bouffés par les embruns, le jardin rappelle un petit cimetière à l’abandon.

Madeleine fatigue je crois.

J’ai trouvé pourtant que l’âge qui avance lui va merveilleusement bien, lui avait encore adouci le visage et le sourire. Je l’ai tenue contre moi, j’ai embrassé sa joue, eu envie d’y rester collé pour l’éternité. J’aime les rides douces et le duvet délicat sur sa peau. Avec son rire aussi, et ses petits pas dans le couloir sombre, les chats zigzaguant entre ses tibias fragiles. Elle m’a servi la Ricorée dans un verre en pyrex, ça m’a brûlé le bide. Des petits cristaux de sel se sont bataillés sous mes yeux, j’ai pensé à un délire de ma part, mais Madeleine les voyait aussi, ça nous a fait sourire.

J’avais l’impression d’être crade et que l’océan m’appelait. Je comprends en te l’écrivant que cela soit prétentieux, l’océan n’appelle jamais personne c’est vrai. Enfin…je rêvais que l’océan ne m’appelle, ou que toi tu m’écrives, ou de serrer mes gamins contre moi, ou simplement dormir. Oui dormir. Peut-être.

Madeleine m’a envoyé à la douche. Elle a précisé que cela me ferait du bien. Je pense qu’elle faisait allusion au fait que j’étais stone. Ou un peu dégueu. Ou alors trop somnolant pour une fin de matinée ensoleillée. J’y suis allé sans discuter. Avec Madeleine, j’ai environ six ans, j’obéis sans trop déconner.

Elle en a profité pour m’ouvrir des huîtres et me couper de belles tranches de jambon cru. Elle m’a accordé un verre de blanc à vous déboucher les chiottes publiques de la plage du Bouil. Un seul verre heureusement, au deuxième je serai mort, les tripes désagrégées par son pinard. Elle a demandé des nouvelles des gosses. J’ai eu envie de chialer et lui répéter en boucle que leur absence me défonçait le crâne en permanence, mais je pense qu’elle m’aurait gentiment mais fermement rappelé les conditions du divorce, et ma responsabilité dans tout ce désastre familial. Madeleine ne mâche pas ses mots, ne m’épargne pas.

Mon refuge.

Mon bourreau.

Mon refuge.

J’ai répondu qu’ils vont bien, qu’ils sont beaux. Beaux et forts comme leur mère. Heureusement épargnés par mon spleen, obligés seulement de me supporter un week-end sur deux. Couverts de doré et à ras bord des rêves les plus fous. Invincibles. A l’âge où tout commence, tout est possible encore, où leurs mèches rousses dans mon cou, lorsque nous sommes tous les trois collés dans mon pieu la nuit, sont une caresse qui signe l’arrêt de mon cœur et son redémarrage en trombe à la fois.

Ensuite, Madeleine a demandé pour le boulot. Là j’ai eu une petite fenêtre pour me plaindre. Je n’ai pas dit grand-chose mais quand même que nos conditions ne s’améliorent pas des masses à la maison d’arrêt pour mineurs et que aussi la souffrance de ces mômes, à force, ça m’absorbe, ça me mine, j’sais pas.

On ne peut pas sauver tout le monde tu le sais bien Samuel qu’elle a dit Madeleine.

Elle a des phrases toutes faites comme ça Madeleine, qui peuvent te repêcher ou te noyer, faut voir dans quelle humeur tu te trouves lorsqu’elle te les balance.

Là ça pouvait aller. Je suis juste resté à la surface de l’eau. Là où les courants se croisent, que c’est dangereux mais pas foutu encore.

Est-ce que c’est ça qui me bouffe ? Que ces jeunes crèvent la peur et la violence accrochés à leur ventre face à moi, témoin impuissant de ça ? Ou bien c’est le bruit des verrous, des clés, des fermetures automatiques, l’injustice, l’inégalité des chances ? C’est quand je plonge parce que j’me sens en partie coupable du simple fait que moi, chaque soir, je sors alors qu’eux, ils restent ?

J’ai pas dit à Madeleine que j’en suis à mon deuxième avertissement du directeur, et qu’au troisième je prends la porte. Parce que comme tous ces gosses je crois bien que c’est ça que je cherche à faire…franchir la limite. Aller me frotter au vide. Le trop plein j’en peux plus. J’suis saturé, je dégueule par tous mes pores de trop de mots, trop de violences, trop de gens, trop d’émotions, de cauchemars, de négociations, de face à face avec les juges, d’espoirs foireux, de mauvaises directions. Je veux que demain m’arrête. Demain ou le règlement intérieur de la maison d’arrêt que j’ai déjà par deux fois relégué au dernier rang de mes préoccupations provoquant la fureur du directeur.

J’ai besoin que l’on m’arrête.

Ou que quelqu’un me tende la main.

Je ne suis pas plus fort, pas plus grand, pas moins invincible que tous ces gamins. Mais prétentieux oui. La prétention de pouvoir les aider, leur dire comment faire pour s'en tirer, et me planter. Chaque fois. Me prendre le mur. Le même. Toujours le même.

Je déconne de t’écrire tout ce bordel Sanjati. D’une part de là où tu es, tout ce moche ne te concerne pas. D’autre part, t’as pas demandé de mes nouvelles, t’as pas donné des tiennes non plus, signifiant gentiment que nos échanges furtifs de la saison passée devaient s’arrêter là.

Mais.

Je suis un naïf. Je suis guidé par mes songes. J’essaie d’aller là où les cristaux de sel semblent m’appeler. Je prends les sentiers à l’envers. Je pardonne trop vite. Je tombe dans le néant. Je t’écris. Je caresse la cime et l’écume comme s’il s’agissait d’essuyer des larmes. Et ça tombe sur toi Sanjati. Pour une histoire banale d’émotion artistique. Pour quelques toiles au fusain qui se sont accrochées de leurs griffes sur la face cachée de mon cœur trop plein. Pour une poignée de phrases que t’as balancées à mon intention dans le souffle de ton haleine douce et légèrement anisée lors de ce vernissage nocturne. Pour la beauté et la signification de ton prénom aussi.

Tu dois me trouver bien morne et vide comme gars.

Le gars qui s’accroche comme ça, à ses songes. A une artiste et ses œuvres, voyageant à travers le monde, alors que lui, reste enfermé dans sa montagne, à bosser derrière des barreaux. Le gars qui s’accroche à un truc qu’il est le seul à avoir ressenti. Le gars qui se contente de gribouiller trois crobars en cachette parce qu’il ne peut pas trop empêcher que ça sorte de lui mais qui, en même temps, est terrifié de se laisser aller dans cette voie. Le gars qui se réfugie chez une mémé, et nage à contre-courant dans l’océan glacé pour s’anesthésier.

C’est vrai que vu de loin, c’est triste à chier. Mais à vivre du dedans non. Du dedans c’est un frôlement. Une rencontre. Une lueur. Un trait d’union.

Et au final, qu’importe le temps qu’elle a duré. Elle a eu lieu. Cette furtive occasion.

J’en suis heureux.

Je t’écris cette lettre et je voudrai qu’elle ne soit pas la dernière. Sauf que je ne vais pas trop jouer au con (con dans le genre niais, un peu benêt, lourdaud), et ne finalement rien t’envoyer. Plutôt faire demi-tour, passer par la plage, m’y traîner des heures, admirer le soleil se casser la gueule dans la flotte salée. Sourire comme un âne devant l’immensité et la beauté du truc. Pardonner encore qui je suis. Emmener Madeleine à la crêperie et boire du cidre avec elle. Me geler le cul sur le port en terrasse jusque tard dans la nuit et oser gribouiller quelques trucs dans un carnet. Ravaler ma montagne de doutes et colères pour m’en faire une armure entière. Attendre les sourires, le printemps et les fleurs.

Madeleine fait des blagues, les bulles du cidre lui montent à la tête, elle titube un peu et s’accroche à mon bras pour ne pas quitter le trottoir. L’air est doux. Je la ramène au refuge. La nuit nous porte. La semaine sera belle, je vais repeindre les volets.

Je continue de penser à toi vaguement Sanjati (avec le ressac, l’écume et le sel). Oui vaguement, comme vagues. En va et vient.

Je garde précieusement cet espoir (dingue je sais) que tu viennes à moi de nouveau un jour. Dans une toile, un sms, une lettre, un cristal de sel. Peut-être.

Quelqu’un dont tu ignores tout, au loin, pense à toi Sanjati.

Et tu le devines.

Samuel.

votre commentaire

votre commentaire

-

-

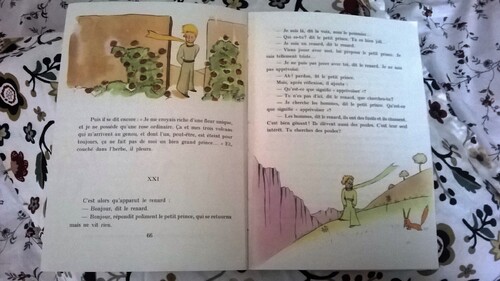

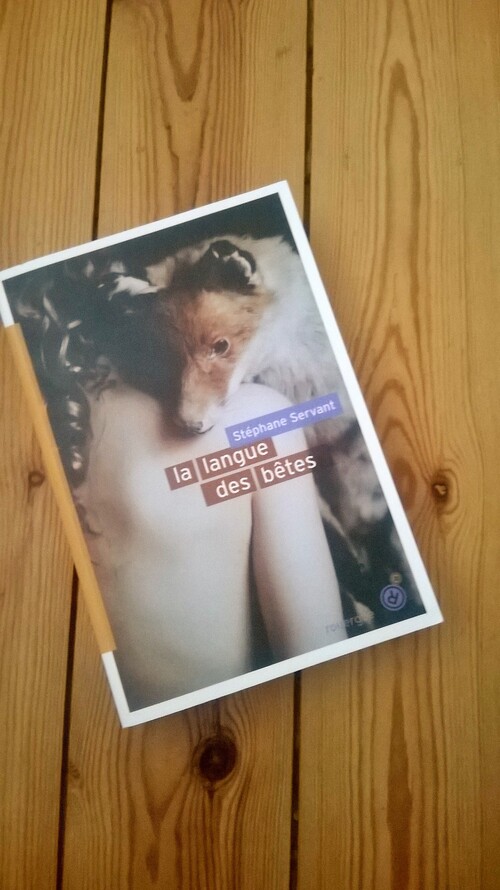

Un petit défi avé les coupains du forum Jetez L'encre.

Inclure dans un jet un extrait de roman et réécrire l'histoire...

Pour lire faut juste cliquer ICI

votre commentaire

votre commentaire

-

-

-

Je ne sais pas où est le pire.

Le froid humide, le manque, la nausée comme une seconde manière de respirer.

Je ne sais pas.

Tu n’es plus là, loin sur les rivages.

Loin de moi.

Trois jours sans pêche et le capitaine et les gars sont comme des types dans une cage de souffre. L’odeur du poisson est incrustée dans nos chairs, on étouffe.

On tente de passer le temps au goulot, aux cartes, au bras de fer. Et parfois seul comme un con, je t’écris.

Toi tu vis encore, là-bas, sur les rivages, comme une frontière à l’étendue océanique violente et fracassante, une ligne pâle qui se découpe au loin de mon cœur qui fait mal, parce que t’as planté tes crocs dedans.

Je te fais croire que marin c’est libre, je te fais croire ma force, ma fidélité absolue à ces rouleaux compresseurs hauts de quinze mètres qui fracassent la coque et le pont.

Mon poignet déjà fracturé trois fois à remonter le filet déchiqueté par la grande marée.

Je te fais croire aux vents qui tournent et me ramènent à toi mais il est tard maintenant, j’ai des écailles collées à la couenne, je pue la poiscaille crevée et la sueur. Même les mouettes se sont barrées.

Au hublot je ne vois que le noir.

J’ai perdu ta robe de jeune mariée vaporeuse qui résiste comme une grande dame outrée à mes grosses mains râpeuses qui se glissent et cherchent sous les voiles multiples la chaleur douce entre tes cuisses. Ton rire si clair comme un cristal dans mon oreille. Mon costard de pingouin à trois sous en promo que t’as trouvé sur le net et livré sans les frais. T’essaies de m’enlever tout ça, mais on dirait que t’arrives pas, que j’vais te prendre avec mon froc à mes chevilles. On s’en fout du moment que ma queue elle vient jusqu’à toi, On s’en fout tu répètes dans ton rire, et je trique comme un dément, perdu dans le blanc crémeux de ta robe immense, et je te cherche dans les minutes éternelles de ce jour absolu où tu deviens ma femme.

Les marées d’Equinox ne sont rien contre ça, rien.

Je te pénètre et on est recouvert de tous ces tissus classieux qu’on ne portera jamais plus. Ma queue me brûle tellement qu’elle va exploser mais je fourre ma langue dans ta bouche pour ne pas me rependre trop tôt. Je veux que tu me crois le meilleur, marin d’océan qui tient son cap, je veux te voir jouir avant d’être fracassé contre les rochers dans l’écume jaillissante...

Tu m’appartiens.

J’imagine que tu m’appartiens.

C’est moi ton gars ce jour-là.

Je n’ai pas peur en mer, j’ai peur sur les rivages.

Sur les rivages... toi.

Sur les rivages, le son de ta voix, tes rires de grelots en éclats contre mon torse, l’odeur de sucre et de fumée de bois sur ta peau.

Sur les rivages ta trahison. La façon dont lui t’as baisée dans notre cabane flottante plus d’une fois. Et est-ce que t’as hurlé, est-ce que t’as ri de moi, est-ce que tu m’as oublié dans ces instants-là?

Le capitaine dit que notre seule maîtresse est la mer endiablée.

Conneries !

J’ai envie d’enculer des putes à la chaîne pour oublier dans ton iris la lueur de ta fierté juste pour moi. Je lutte sans cesse contre l’envie de te frapper de mes poings serrés pour te défigurer, et l’autre connard, lui faire avaler son foutre laissé dans nos propres draps. Et vous voir noyés tous les deux, une pierre attachée à vos pieds. Pas moins que ça, pas moins putain !

Les gars disent que ça me passera, que boire au goulot ça m’aidera, qu’on laisse nos femmes trop longtemps sur les rivages pour qu’elles tiennent le coup. Seules. A l’autre bout du monde, sur les rivages et seules.

Nos femmes en pierres précieuses, qu’on imagine avec les gosses à lire des histoires au coin du feu comme notre phare qui éclaire dans la tempête, comme notre raison de vivre.

Mais tu t’en souviens quand t’as sucé ce mec, tu t’en souviens sa queue comparée à la mienne si c’était vraiment bien ?

Les gars disent Te bile pas, ça te passera, bois.

Au tréfonds de moi ça s’effondre, comme les grands glaciers dans l’océan qui se réchauffe de la haine de l’homme pour son univers.

Et la tempête fait rage depuis trois jours, le capitaine ne veut perdre personne de l’équipage, nous sommes cloitrés dans les cabines, la nausée dans nos tripes, et quelques poissons qui crèvent d’ennui dans la soute à moitié vide.

Je me recroqueville. Furieux et honteux.

Tu m’as envoyé tes messages par satellite, j’ai fait comme si j’avais rien lu. Tes pardons et tes supplications qui glissent sans effet sous mon regard hagard.

Dès que le vent sera calmé nous sortirons sur le pont, dérouler les filets, s’arrimer au bastingage, briser nos os contre l’acier du navire, lutter pour ne pas être englouti par l’eau en furie.

Je n’ai pas peur au milieu de l’océan.

Je n’ai pas peur de la mort.

Mais des rivages, j’ai peur car...

Sur les rivages, la splendeur de ton corps minuscule qui ondule contre le mien trop large, et que je rêvais à moi pour l’éternité.

Sur les rivages toi, ma femme au gout sucré et salopé.

Et le sable. Les rochers.

Sur les rivages, loin de moi, avec lui, tu t’en vas.

votre commentaire

votre commentaire

-

-

-

Sur le quai de la gare le froid piquait en aiguilles sur leurs visages et ça figeait les paillettes dans la pupille du Soleil. Après ça, tellement elle le trouvait beau, la Moche souriait.

On n’a pas voulu leur expliquer la chance de leur vie mais c’était pas bien nécessaire.

Tous les deux, ils savaient.

La Moche était assise sur la valise énorme avec dedans tout leur bordel en mélange. Le Soleil fumait une roulée en matant l’horizon des rails. Les trains, le font tellement chier.

Ils attendaient le bon. Celui qui allait traverser leur monde, leurs nuits, les aubes glacées, les flocons en pagaille, les steppes, les villages, la liste de leurs désirs, et puis celle de leurs regrets.

Y a des tas de voyages à s’offrir chaque seconde mais là c’était pas pour déconner.

Tous les deux, le savaient.

On l’a entendu au loin. Le train.

La Moche a décidé de porter la valise, le Soleil s’est foutu de sa gueule à cause de ses petits bras qui ne valent rien.

-Laisse-moi faire ma Moche.

Ça l’a vexée à peine vu qu’elle adore les bras costauds de son Soleil. Elle a récupéré le mégot qu’elle a fait vaguement semblant de terminer avant de le balancer sur les rails.

Embarquement. Imminent.

Fermeture automatique des portes.

Ils ont installé à l’arrache leur bordel dans la cabine avec les deux petites banquettes lit, le lavabo et un genre de table amovible côté fenêtre. Ils ont entendu le coup de sifflet du chef de gare. Ils se sont précipités dans le couloir, ont collé leur nez contre la vitre dégueulasse où des milliers de voyageurs avaient foutu leurs mains poisseuses avant eux. La Moche a fermé les yeux, senti le roulement du train qui démarrait en crachotant sous elle. La main du Soleil est venue se poser sur son épaule droite et sa tête contre son épaule gauche. Ils étaient tous cons, tous gamins. Tous les deux.

Le rêve.

A commencé.

Y avait Memories dans leurs têtes, en boucle.

***

J’crois pas quand elle m’a proposé qu’on prenne le train elle et moi que ça m’ait beaucoup emballé. Vu que j’en bouffe à la pelle des putains de trains, des rails, le roulis, les sièges qui puent et ces fucking sols dégueulasses et collants…nan quand elle a proposé le truc, j’étais pas emballé.

Mais c’est ma Moche…elle se faisait ce trip depuis plusieurs semaines, la faute à ce mec-là Thylacine, que j’lui avais fourré moi-même dans le crâne avec son Transsiberian, donc après bon, j’pouvais m’en prendre qu’à mes conneries c’est vrai.

Elle m’avait sorti comme ça qu’on allait prendre le train, j’avais demandé lequel, et évidemment elle avait répété « le train ». J’voyais qu’elle était crevée depuis un moment, et elle avait un peu mal partout. Pas évident que le train ne la repose, mais j’avais pas envie de négocier, ni d’en faire une petite chose fragile de ma Moche, elle doutait bien assez d’elle comme ça. Alors, j’ai posé aucune résistance, je savais qu’elle finirait par me convaincre que ça pouvait être beau un train.

Elle m’a laissé mettre ce que je voulais dans la valise, qui ressemblait surtout à une malle de voyage. Et de la voir poser son cul, moulé dans son jean, là-dessus j’imaginais des trucs après et c’était plutôt bon à prendre.

Tu mènes ta vie, tu fais tes projets, t’avances tête baissée, tu bosses, tu te donnes des putains de moyens pour réussir et un jour bah tu prends le train. Le bon. Le temps d’un rêve.

Voilà c’est pas plus compliqué. C’était le truc à faire pour elle et moi à ce moment-là de notre histoire.

Parce que les histoires, t’as beau en prendre soin, elles se braquent contre toi parfois. Tu te retrouves embarqué hyper loin, alors que trente secondes avant t’étais tout près d’elle, ses pupilles dilatées dans les tiennes, et tu comprends pas, tu sens que ton épiderme se décolle du sien, sa main lâche tes cervicales, plus rien ne s’agrippe comme avant et alors t’as un temps d’arrêt. Tu captes un truc pas bon, un truc que t’as pas vu arriver. J’voulais qu’elle reste là sur le quai, son cul posé sur la malle et que plus jamais on ne bouge de là. Vouloir connement que ça se fige alors que tout est en perpétuel mouvement. Et en même temps, vouloir que tout bascule, vouloir qu’elle se mette à danser sous mes yeux alors que le plan est immobile. C’était ça son idée du train à ma Moche. Elle voulait nous voir ciller mais sans qu’on s’écroule, elle voulait qu’on se rattrape aux rebords de nous. De notre rêve. De nos plans d’artistes.

Son écriture.

Ma musique.

C’est pour ça, j’aime pas les trains putain, mais celui-là, je l’ai pris.

***

Mon Soleil faisait la gueule sans la faire sur ce quai de gare glacial.

A cause des trains. Grace à moi.

Je pensais au voyage que nous allions faire.

Comme d’habitude je dévorais le décor en douce et mon Soleil planté-là à quelques souffles de moi, je le sentais un peu crevé, mais saturé d’énergie à ne pas savoir quoi en foutre. Et j’adore quand il est comme ça, quand il oscille.

On est monté, le train a démarré.

J’avais Transsiberian qui se déclinait en rang d’honneur à fond dans ma tronche en vrac et c’était tellement bon que j’sentais mon cœur presque sur le rebord de mes lèvres. J’ai fourré ma langue jusqu’aux amygdales de mon Soleil, c’était manière de lui dire Merci.

On a commencé par faire les cons sur nos banquettes-lit, et farfouiller dans toute la cabine chaque recoin, histoire de prendre nos aises. J’ai vérifié qu’on pouvait verrouiller la cabine. La poignée était cassée, on ne pouvait pas, ça nous a excité grave. On a saisi l’instant comme il s’offrait.

Quand ce genre de plan te tombe sur la gueule, prend. Réfléchis pas surtout et…prend.

On était tout en sueur et le souffle court quand des éclats dorés ont traversé la vitre pour venir se loger dans les pores de nos peaux nues. Ça foutait des frissons partout et on souriait comme des poètes, ça faisait béat sur nos bouilles, un peu niais presque. Trop bon quoi.

J’crois qu’on a dormi, on était bercé par le frottement des roues sur les rails, on était mort aussi, à force de courir après la vie, de vouloir être au top, de bosser comme des dingues sur nos projets, de rien vouloir rater, et puis toutes ces histoires de liberté qu’on veut nous faire croire qu’elle crève diffusées en boucle à la télé depuis deux semaines…je crois qu’on n’en pouvait plus lui et moi.

Comme le monde. On n’en pouvait plus de tout ça.

Il fallait qu’on break de tout ce crade, tout ce glauque. C’est pour ça, on a dormi doucement, sa tête enfoncée dans ma clavicule, ma cuisse sur son bas ventre et son souffle dans mes tifs en bataille. On a pioncé, longtemps. Et le soir est tombé sur nous sans trop nous avertir ce qui fait que quand j’ai ouvert les yeux, trois heures plus tard au moins, j’étais complètement paumée.

***

Je m’étais réveillé avant toi, peut-être cinq minutes avant, pas plus et je photographiais mentalement ton visage, le drap sur toi, ton odeur, en essayant calmement de poser une partition sur l’ensemble.

Ma gratte était en face, ton pull bleu col en V balancé dessus quand j’te l’avais viré juste avant de t’allonger sur ce pieu de fortune qui me foutait la nausée à cause du roulis en dessous. Putain de train.